中国首个高速动车组空气动力学智能化仿真大模型问世

GoodNav 3 月 27 日报道,根据中国中车的公告,中国高速动车组空气动力学智能化仿真大模型将在2025年3月于青岛正式推出,这将使高速列车的气动仿真计算从“天级”提升至“秒级”,标志着中国高速列车研发进入了人工智能的新时代。

这一大模型是由中国中车统一组织的,国家高速列车青岛技术创新中心与中车青岛四方机车车辆股份有限公司合作开发的,基于中车的斫轮大模型。

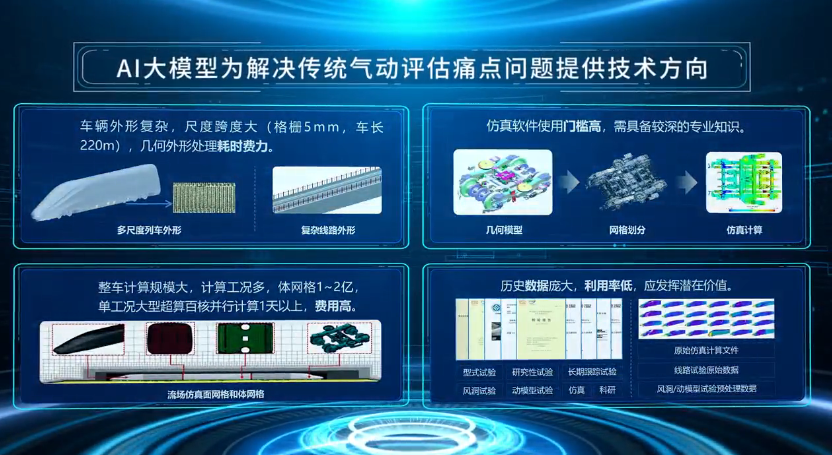

在高速列车的设计中,空气动力学的影响是一个关键因素,它直接关系到列车的运行安全和节能环保,通常需要进行大量的仿真分析和多次验证评估。

例如,在“复兴号”的研发过程中,从概念设计开始,就需要对车头、受电弓、风挡等多个关键部件进行数百次的气动阻力仿真,反复迭代优化外形。特定车型从概念到最终定型的外形设计,通常需要数月甚至数年的时间。

针对这一挑战,大模型研发团队结合以往的高速列车研发和流体仿真经验,建立在科学计算大模型框架上,应用优化的几何信息神经算子和傅里叶神经算子等核心算法,利用海量数据对大模型进行训练,使得训练完成的仿真大模型能够取代传统的仿真建模方法,显著提高仿真效率。

大模型研发团队负责人表示:“传统的气动仿真方法计算量庞大且周期漫长,效率提升需依赖大量超级计算资源,这无疑增加了仿真成本。现在,经过大模型训练后,我们不仅满足了仿真精度的要求,同时也缩短了工作时间。目前,仿真大模型的平均预测误差约为8%,随着训练数据集的逐步完善,未来的预测误差将进一步降低,我们的目标是使平均预测误差不超过5%。”

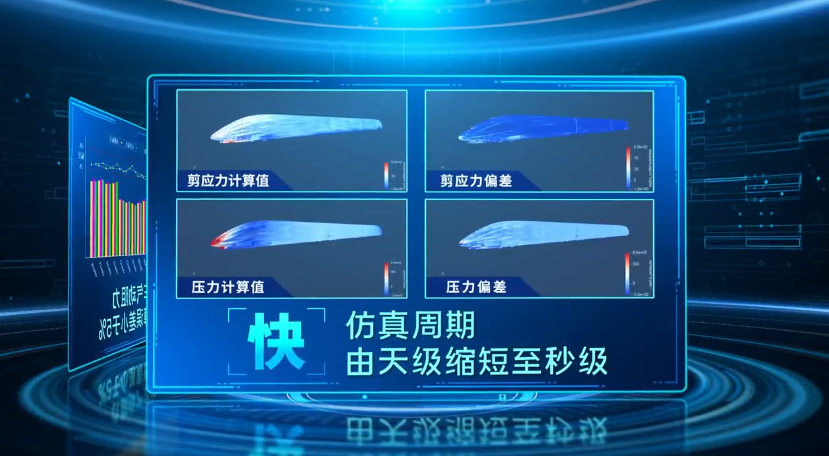

根据中国中车的介绍,仿真大模型可以被视为研发人员的“超级计算器”,在完成设计方案后,研发人员可以直接将三维几何文件导入大模型,在10秒内获得气动阻力、表面压力等关键数据,并利用这些数据对设计方案进行有针对性的优化。此外,这一模型还支持多个用户的同时操作,能够同时优化多个设计方案,有效提升设计效率和质量。

与以往采用通用商业软件的气动仿真不同,中国高速动车组空气动力学智能化仿真大模型使用的是国产软件和硬件,并且可以适配多种国产计算资源,实现了仿真全过程的自主可控,为中国高速列车技术的自主创新提供了强有力的保障。

高速动车组空气动力学智能化仿真大模型的成功研发,将能够实现对头型、转向架等区域的气动阻力的快速评估,推动基于数据驱动的整车外形智能优化和快速提升。